首里城とは — 琉球王国の歴史と文化を象徴する城

首里城(しゅりじょう)は、沖縄の歴史と文化を象徴する城であり、14世紀末から19世紀にかけて琉球王国の政治・文化・外交の中心地として栄えました。王城としての役割を担うとともに、琉球独自の文化を育み、国内外からの使者を迎える重要な拠点として機能していました。

その壮麗な建築や格式高い儀式は、琉球王国の繁栄と国際性を象徴するものであり、現在も沖縄の人々にとって特別な存在として親しまれています。

首里城の歴史と役割

首里城の起源は明確には分かっていませんが、14世紀末にはすでに築かれていたとされ、15世紀には琉球王国を統一した尚巴志(しょうはし)によって王城として確立されました。以降、19世紀まで歴代の琉球国王がこの城に住み、政治を執り行ってきました。

首里城は単なる王の居城ではなく、国を統治するための行政機関が置かれ、また、交易国家として発展した琉球王国の外交の中心でもありました。特に、明や清(中国)の皇帝の使者(冊封使)を迎える場として重要視され、王の即位式もここで執り行われました。

日本の城とは異なり、中国の宮廷建築の影響を強く受けながらも、沖縄独自の文化を反映した独特の建築様式を持ち、琉球のアイデンティティを象徴する場所でもありました。

首里城の建築と文化的特徴

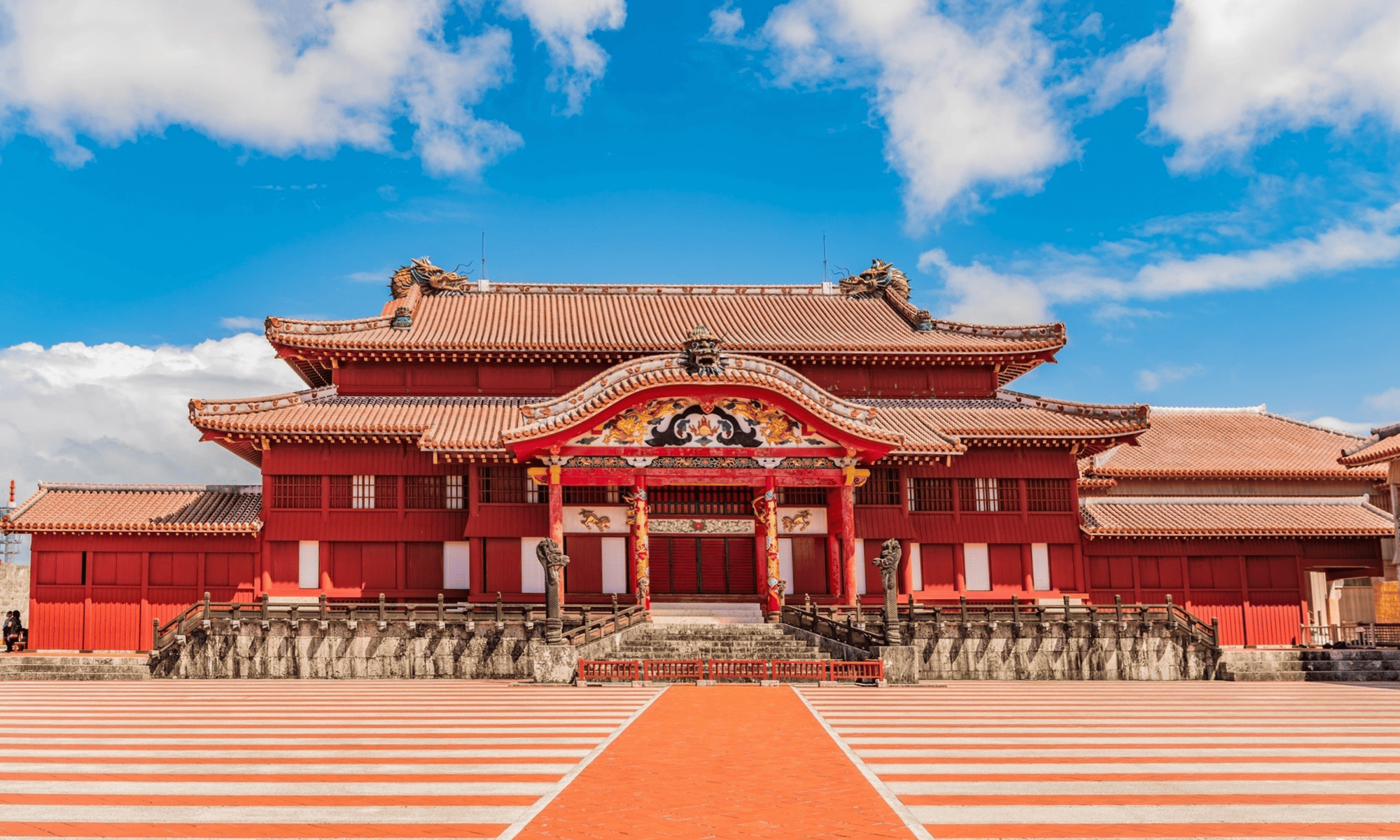

首里城の建築は、琉球独自の文化と東アジアの影響が融合したものです。城の中心には、国王が執務を行い、重要な儀式が執り行われた「正殿(せいでん)」があります。朱色に塗られた美しい木造建築で、豪華な彫刻や装飾が施されたこの建物は、琉球王国の威厳と格式を象徴しています。

正殿の前に広がる「御庭(うなー)」は、公式の儀式や使者の歓迎が行われた場所で、ここで多くの歴史的な出来事が繰り広げられました。城壁は沖縄特有の琉球石灰岩を使用し、なだらかな曲線を描く美しい形状が特徴です。これは沖縄の自然と調和するデザインであり、風雨に耐える工夫がなされています。

また、城内には「京の内(きょうのうち)」と呼ばれる神聖な場所があり、琉球の信仰や祭祀と密接に関わっていました。

こうした文化的背景を持つ首里城は、単なる城ではなく、王国の精神的支柱としての役割も果たしていました。

戦火と復興 — 首里城の運命

首里城はその長い歴史の中で幾度となく焼失し、復元を繰り返してきました。特に1945年の沖縄戦では、激しい砲撃を受けて完全に焼失し、戦後の沖縄には廃墟となった首里城の姿が残るのみでした。

しかし、沖縄の人々の強い願いにより、1992年に正殿を含む主要な建物が復元され、首里城は再びその威厳を取り戻しました。

ところが、2019年10月、首里城は再び火災に見舞われ、正殿を含む主要な建物が焼失しました。この悲劇は沖縄の人々に大きな衝撃を与えましたが、多くの支援と協力のもと、現在も復元が進められています。首里城の再建は単なる建物の復元にとどまらず、沖縄の歴史や文化を未来へと受け継ぐ重要な取り組みとなっています。

首里城の意義と未来

首里城は、琉球王国の栄華を今に伝える歴史的な象徴であると同時に、沖縄の人々の誇りそのものです。単なる観光地ではなく、沖縄の文化・精神・アイデンティティを体現する場所として、多くの人々の心に深く刻まれています。

現在も進められている復元活動は、沖縄の歴史を未来へと継承するための重要なプロジェクトであり、多くの人々の支援によって進められています。

訪れる人々にとって、首里城は歴史を学び、琉球文化を体感する貴重な場です。その壮大な歴史に思いを馳せながら、城内を歩けば、かつてこの場所で繰り広げられた王国の物語が蘇ることでしょう。

首里城は、これからも沖縄の歴史と文化を伝え続ける大切な遺産として、多くの人々に感動を与え続けます。